еңЁжқӯе·һзҡ„ж»‘жқҝеңәдёҠпјҢжңҖе…ҲжҠ“дәәзңјзҗғзҡ„并йқһеҚ•дәәй«ҳйҡҫеәҰеҠЁдҪңпјҢиҖҢжҳҜйҳҹдјҚйҮҢжҜҸдёҖдёӘдәәзҡ„зңјзҘһдәӨжұҮдёҺй»ҳеҘ‘зҡ„еҫ®е°ҸдҝЎеҸ·гҖӮжүҖи°“вҖңеҚҸдҪңжҺ’еҗҚеҲӣж–°й«ҳвҖқпјҢе…¶е®һжҳҜд»Ҙж—Ҙеёёи®ӯз»ғзҡ„з»ҶиҠӮз§ҜзҙҜиҖҢжҲҗзҡ„зі»з»ҹжҖ§жҸҗеҚҮгҖӮжқӯе·һж»‘жқҝйҳҹйҖүжӢ©жҠҠеҚҸдҪңж”ҫеңЁж ёеҝғдҪҚзҪ®пјҢеғҸдёҖж”ҜжңүеәҸзҡ„д№җйҳҹпјҢйҳҹе‘ҳ们еҲҶе·Ҙжё…жҷ°гҖҒиҠӮеҘҸдёҖиҮҙпјҢд»»дҪ•дёҖдёӘеҠЁдҪңйғҪйңҖиҰҒеӣўйҳҹжҲҗе‘ҳд№Ӣй—ҙзҡ„дҝЎд»»жқҘж”Ҝж’‘гҖӮ

йҳҹй•ҝдёҚжҳҜжҢҮжҢҘиҖ…пјҢиҖҢжҳҜе…ЁдҪ“жҲҗе‘ҳзҡ„и°ғйҹіеёҲпјҢиҙҹиҙЈи®©йҖҹеәҰгҖҒиҠӮжӢҚгҖҒи§’еәҰеңЁжҜҸдёҖж¬Ўиө·и·іеүҚзҡ„зҹӯзҹӯеҮ з§’й’ҹйҮҢиҫҫеҲ°жңҖдҪіеҚҸеҗҢгҖӮ

еҪўжҲҗиҝҷж ·зҡ„еҚҸдҪңеҹәзҹіпјҢйҰ–е…ҲжқҘиҮӘдәҺж–ҮеҢ–е»әи®ҫгҖӮж•ҷз»ғз»„ејәи°ғвҖңе…ҲдҝЎд»»еҗҺжҠҖжңҜвҖқзҡ„еҺҹеҲҷпјҢйј“еҠұйҳҹе‘ҳеңЁжҜҸж¬Ўи®ӯз»ғеүҚиҝӣиЎҢзҹӯжҡӮзҡ„жғ…ж„ҹеҜ№иҜқпјҢеҲҶдә«дёӘдәәзӣ®ж ҮгҖҒиә«дҪ“зҠ¶жҖҒдёҺеҝғжҖҒжіўеҠЁгҖӮе…¬ејҖгҖҒйҖҸжҳҺгҖҒж— иҙЈеӨҮзҡ„ж°ӣеӣҙпјҢи®©ж–°жҲҗе‘ҳиҝ…йҖҹиһҚе…ҘпјҢд№ҹи®©иө„ж·ұйҳҹе‘ҳж„ҝж„Ҹж”ҫдёӢдёӘдәәе…үзҺҜпјҢеҺ»зҗҶи§Јдјҷдјҙзҡ„йңҖжұӮгҖӮе…¶ж¬ЎжҳҜж—Ҙеёёи®ӯз»ғзҡ„еҲ¶еәҰеҢ–гҖӮ

и®ӯз»ғи®ЎеҲ’д»Ҙйҳ¶ж®өжҖ§зӣ®ж ҮеҲ’еҲҶпјҢжё…жҷ°зҡ„и§’иүІеҲҶй…ҚеҢ…жӢ¬йўҶиҲһејҸзҡ„и·Ҝзәҝи®ҫи®ЎиҖ…гҖҒдҝЎеҸ·дј йҖ’иҖ…гҖҒиҗҪең°дёҺдҝқжҠӨиҙЈд»»дәәзӯүпјҢжҜҸдёӘдәәйғҪзҹҘйҒ“еңЁе…ій”®ж—¶еҲ»еә”жүҝжӢ…зҡ„иҒҢиҙЈгҖӮиҝҷз§ҚеҲ¶еәҰеҢ–зҡ„еҲҶе·ҘпјҢдёҚд»…жҸҗй«ҳдәҶеҠЁдҪңзҡ„зЁіе®ҡжҖ§пјҢд№ҹи®©йҳҹе‘ҳеңЁй«ҳеҺӢеңәжҷҜдёӯд»ҚдҝқжҢҒеҶ·йқҷпјҢйҒҝе…Қеӣ дёәдёӘдәәжғ…з»ӘжіўеҠЁиҖҢеҜјиҮҙзҡ„еҚҸдҪңеӨұж•ҲгҖӮ

жқӯе·һж»‘жқҝйҳҹеңЁеҚҸдҪңи®ӯз»ғдёӯиҝҗз”ЁдәҶдёҖеҘ—иў«е№ҝжіӣдҪҝз”Ёзҡ„вҖңдј йҖ’ејҸвҖқз»ғд№ жі•гҖӮжҜ”еҰӮпјҢеңЁиҝӣиЎҢиҝһз»ӯзҡ„иҪ¬дҪ“дёҺзҝ»иҪ¬еәҸеҲ—ж—¶пјҢйҳҹе‘ҳд№Ӣй—ҙйҖҡиҝҮз®Җзҹӯзҡ„жүӢеҠҝдёҺзңјзҘһдәӨжөҒе®ҢжҲҗиҠӮжӢҚдј йҖ’пјҢд»ҝдҪӣдј йҖ’иҖ…еңЁжҺҘеҠӣжЈ’дёҠеҶҷдёӢзІҫеҮҶзҡ„ж—¶й—ҙдёҺи§’еәҰгҖӮжҜҸж¬Ўи®ӯз»ғз»“жқҹпјҢж•ҷз»ғдјҡз»„з»ҮзҹӯиҜ„дјҡпјҢй’ҲеҜ№жҜҸдҪҚйҳҹе‘ҳеңЁеҚҸдҪңиҝҮзЁӢдёӯзҡ„иЎЁзҺ°з»ҷеҮәе…·дҪ“зҡ„ж”№иҝӣзӮ№пјҡеҢ…жӢ¬еңЁжҺҘеә”гҖҒжҚўдҪҚгҖҒдҝқжҠӨиҗҪең°зӯүзҺҜиҠӮзҡ„еҫ®и°ғгҖӮ

жёҗжёҗең°пјҢйҳҹе‘ҳ们дјҡеңЁжІЎжңүиҜӯиЁҖдәӨжөҒзҡ„жғ…еҶөдёӢе®ҢжҲҗжӣҙеӨҚжқӮзҡ„еҚҸдҪңеҠЁдҪңпјҢеӣ дёә他们已з»ҸеңЁж—ҘеӨҚдёҖж—Ҙзҡ„з»ғд№ дёӯжҠҠй»ҳеҘ‘еҸҳжҲҗдәҶиӮҢиӮүи®°еҝҶгҖӮ

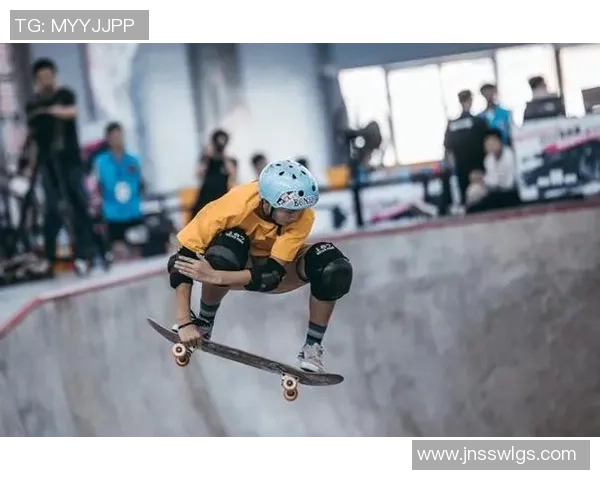

еӣўйҳҹеҚҸдҪңзҡ„еӨ–еңЁиЎЁзҺ°д№ҹйҖҗжӯҘжҳҫзҺ°гҖӮжҜ”иөӣдёӯпјҢжқӯе·һеёӮеҢәзҡ„еңәең°жҖ»жҳҜиғҪзңӢеҲ°д»–们еңЁзҹӯзҹӯж•°еҚҒз§’еҶ…е®ҢжҲҗзҡ„иҝһз»ӯз»„еҗҲеҠЁдҪңпјҡдёӨдәәд»ҘжһҒиҝ‘зҡ„й—ҙи·қе®ҢжҲҗеүҚеҗҺжҺҘеҠӣпјҢдёҖж¬ЎзІҫеҮҶзҡ„иҗҪең°еҗҺеҶҚиҝ…йҖҹејҖеҗҜдёӢдёҖдёӘи§’еәҰзҡ„еҠЁдҪңеәҸеҲ—гҖӮи§Ӯдј—еёӯдёҠпјҢзІүдёқ们被иҝҷз§ҚзңӢдёҚи§Ғзҡ„еҚҸдҪңй»ҳеҘ‘жүҖжҠҳжңҚпјҢж„ҹеҸ—еҲ°дәҶд»ҺеҠЁдҪңеҲ°ж°ӣеӣҙзҡ„вҖңиҝһиҙҜжҖ§зҫҺеӯҰвҖқгҖӮ

иҝҷдёҚжҳҜз®ҖеҚ•зҡ„й«ҳйҡҫеәҰиҫ“еҮәпјҢиҖҢжҳҜдёҖз§ҚеңЁеҚҸдҪңдёӯиў«ж”ҫеӨ§гҖҒиў«иөӢдәҲж„Ҹд№үзҡ„зҫҺгҖӮеӘ’дҪ“д№ҹйҖҗжӯҘжҠҠжқӯе·һж»‘жқҝйҳҹзҡ„жҲҗеҠҹи§ЈиҜ»дёәвҖңеҚҸдҪңеһӢжҲҗй•ҝжЁЎеһӢвҖқпјҢдёәйғҪеёӮж»‘жқҝж–ҮеҢ–зҡ„дј ж’ӯеўһж·»ж–°йІңзҡ„еҸҷдәӢзәҝгҖӮ

еңЁеҹҺеёӮж–ҮеҢ–дёҺдҪ“иӮІи®ӯз»ғзҡ„дәӨжұҮзӮ№пјҢжқӯе·һж»‘жқҝйҳҹзҡ„еҚҸдҪңж–ҮеҢ–иҝҳеёҰжқҘжӣҙе№ҝзҡ„зӨҫдјҡж•Ҳеә”гҖӮ他们иө°иҝӣзӨҫеҢәгҖҒиө°иҝӣж ЎеӣӯпјҢејҖеұ•вҖңж»‘жқҝеҚҸдҪңж—ҘвҖқзӯүжҙ»еҠЁпјҢи®©е№ҙиҪ»дәәзҗҶи§ЈеҲ°еӣўйҳҹеҚҸдҪңеңЁиҝҗеҠЁдёӯзҡ„д»·еҖјпјҢиҖҢдёҚд»…д»…жҳҜдёӘдәәжҠҖжңҜзҡ„зӮ«жҠҖгҖӮйҖҡиҝҮе…¬ејҖиҜҫгҖҒдҪ“йӘҢиҜҫгҖҒд»ҘеҸҠдёҺжң¬ең°й«ҳж Ўзҡ„иҜҫзЁӢеҗҲдҪңпјҢйҳҹе‘ҳ们жҠҠзҺ°д»ЈиҝҗеҠЁеҝғзҗҶеӯҰгҖҒдҪ“иғҪи®ӯз»ғж–№жі•гҖҒд»ҘеҸҠиөӣеңәдёҠзҡ„еҝ«йҖҹеҶізӯ–иғҪеҠӣдј йҖ’з»ҷжӣҙе№ҝжіӣзҡ„зҫӨдҪ“гҖӮ

иҝҷз§Қд»ҘвҖңеҚҸдҪңвҖқдёәж ёеҝғзҡ„дј ж’ӯпјҢжӯЈеңЁжҠҠжқӯе·һж»‘жқҝйҳҹд»ҺдёҖдёӘз«һжҠҖйҳҹдјҚзҡ„еҪўиұЎпјҢйҖҗжӯҘеЎ‘йҖ жҲҗеҹҺеёӮж–ҮеҢ–е“ҒзүҢзҡ„дёҖйғЁеҲҶгҖӮ

дёӨе№ҙеӨҡзҡ„жҢҒз»ӯжҠ•е…ҘпјҢжңҖз»ҲеңЁж•°жҚ®еұӮйқўеҫ—еҲ°еҚ°иҜҒгҖӮиҷҪ然滑жқҝдҪңдёәйЎ№зӣ®жңүе…¶й«ҳеәҰзҡ„дёӘдҪ“еҢ–еұһжҖ§пјҢдҪҶеӣўйҳҹзҡ„еҚҸдҪңжҢҮж ҮеҚҙеңЁз»ҹи®ЎдёҠе‘ҲзҺ°зЁіе®ҡжҸҗеҚҮвҖ”вҖ”еҢ…жӢ¬иҝһз»ӯеҠЁдҪңзҡ„е®ҢжҲҗзҺҮгҖҒжҚўдҪҚж—¶зҡ„ж—¶й—ҙжҲҗжң¬дёӢйҷҚгҖҒд»ҘеҸҠеңЁеӨҡеҸҳеңәең°дёҠзҡ„йҖӮеә”йҖҹеәҰжҸҗеҚҮгҖӮиҝҷдәӣжҢҮж Үзҡ„жҸҗеҚҮпјҢиғҢеҗҺжҳҜеҜ№вҖңеҚҸдҪңж•ҲзҺҮвҖқзҡ„жҢҒз»ӯиҝҪй—®дёҺдјҳеҢ–гҖӮ

жқӯе·һж»‘жқҝйҳҹдёҚжҠҠжҲҗз»©еҚ•еҸӘеҪ“дҪңиғңиҙҹзҡ„иҜҒжҚ®пјҢиҖҢжҳҜжҠҠе®ғи§Ҷдёәи®ӯз»ғдҪ“зі»жңүж•ҲжҖ§зҡ„иҜҒжҳҺгҖӮжӯЈеӣ дёәеҰӮжӯӨпјҢ他们еңЁвҖңеҚҸдҪңжҺ’еҗҚвҖқдёҠзҡ„еҲӣж–°й«ҳжүҚжҳҫеҫ—зңҹе®һеҸҜдҝЎпјҡдёҚжҳҜеҒ¶з„¶зҡ„зҲҶеҸ‘пјҢиҖҢжҳҜдёҖдёӘзі»з»ҹжҖ§зҡ„гҖҒеҸҜеӨҚзҺ°зҡ„иҝҮзЁӢпјҢеғҸдёҖж¬Ўж¬Ўд»Һең°йқўиө·йЈһзҡ„ж»‘жқҝи·ғиҝҒпјҢзЁізЁіиҗҪеңЁжӣҙй«ҳзҡ„й«ҳеәҰгҖӮ

еңЁвҖңеҚҸдҪңжҺ’еҗҚеҲӣж–°й«ҳвҖқзҡ„иғҢеҗҺпјҢзңҹжӯЈжҺЁеҠЁжқӯе·һж»‘жқҝйҳҹжҢҒз»ӯиҝӣеҢ–зҡ„пјҢжҳҜеҜ№еҲӣж–°зҡ„зі»з»ҹжҖ§жҠ•е…ҘгҖӮеҲӣж–°дёҚд»…е…ід№ҺжҠҖжңҜеұӮйқўзҡ„й«ҳйҡҫеәҰеҠЁдҪңпјҢжӣҙе…ід№Һз®ЎзҗҶгҖҒеңәең°еҲ©з”ЁгҖҒи§Ӯдј—дҪ“йӘҢе’Ңе•Ҷдёҡз”ҹжҖҒзҡ„з»јеҗҲиҝӣеҢ–гҖӮжқӯе·һж»‘жқҝйҳҹжҠҠеҲӣж–°и§ҶдёәвҖңжҢҒз»ӯж”№йҖ еҹҺеёӮж»‘жқҝз”ҹжҖҒвҖқзҡ„ж ёеҝғй©ұеҠЁеҠӣпјҢйҖҡиҝҮж•°жҚ®й©ұеҠЁгҖҒеңәжҷҜеҢ–и®ӯз»ғе’Ңи·Ёз•ҢеҗҲдҪңпјҢе»әз«Ӣиө·дёҖдёӘиғҪеӨҹиҮӘжҲ‘жӣҙж–°зҡ„з”ҹй•ҝжңәеҲ¶гҖӮ

дҪ дјҡеҸ‘зҺ°пјҢеҲӣж–°еңЁд»–们зҡ„ж—Ҙеёёи®ӯз»ғгҖҒе…¬ејҖжј”еҮәгҖҒз”ҡиҮіе“ҒзүҢдј ж’ӯдёӯж— еӨ„дёҚеңЁгҖӮ

йҰ–иҰҒзҡ„еҲӣж–°еңЁдәҺж•°жҚ®й©ұеҠЁзҡ„и®ӯз»ғеҶізӯ–гҖӮйҳҹдјҚеј•е…ҘдәҶеҠЁдҪңеҲҶжһҗгҖҒе°Ҹз»„еҸҚйҰҲгҖҒд»ҘеҸҠи§Ҷйў‘еӨҚзӣҳдёүдҪҚдёҖдҪ“зҡ„иҜ„дј°дҪ“зі»гҖӮжҜҸж¬Ўи®ӯз»ғз»“жқҹеҗҺпјҢж•ҷз»ғеӣўйҳҹдјҡе°ҶжҜҸдёӘйҳҹе‘ҳзҡ„еҠЁдҪңиҪЁиҝ№гҖҒиҗҪең°и§’еәҰгҖҒд»ҘеҸҠдј йҖ’иҝҮзЁӢдёӯзҡ„ж—¶еәҸиҜҜе·®и®°еҪ•зҒ«жҳҹз”өз«һжіЁеҶҢзҷ»еҪ•дёӢжқҘпјҢеҪўжҲҗеҸҜи§ҶеҢ–зҡ„и®ӯз»ғжЎЈжЎҲгҖӮеӣўйҳҹжҲҗе‘ҳеҸҜд»ҘеңЁж•°еӯ—еҢ–е№іеҸ°дёҠжҹҘзңӢиҮӘе·ұзҡ„иҝӣжӯҘжӣІзәҝпјҢ并е’ҢйҳҹеҸӢеҜ№з…§пјҢжүҫеҮәвҖңеҚҸдҪңи–„ејұзӮ№вҖқжүҖеңЁзҡ„е…·дҪ“жғ…иҠӮпјҡжҳҜиө·и·іеүҚзҡ„еҫ®е°ҸжҢҮд»ӨжңӘиў«еҮҶзЎ®жү§иЎҢпјҢиҝҳжҳҜжҚўдҪҚж—¶зҡ„и§ҶзәҝеҚҸи°ғдә§з”ҹдәҶеҒҸе·®гҖӮ

йҖҡиҝҮиҝҷз§Қж•°жҚ®еҢ–з®ЎзҗҶпјҢи®ӯз»ғз„ҰзӮ№еҸҳеҫ—жӣҙжё…жҷ°пјҢй”ҷиҜҜеҸҜд»Ҙиў«еҝ«йҖҹе®ҡдҪҚпјҢж”№иҝӣзҡ„еҸҚйҰҲд№ҹжӣҙе…·дҪ“гҖҒеҸҜжү§иЎҢгҖӮ

еңәжҷҜеҢ–и®ӯз»ғжҲҗдёәжҸҗеҚҮеҚҸдҪңдёҺи§Ӯж„ҹзҡ„е…ій”®гҖӮжқӯе·һж»‘жқҝйҳҹжҠҠеҹҺеёӮзҡ„еңәжҷҜеҸҳжҲҗз»ғд№ еңәпјҢйҖүжӢ©еңЁе…·жңүжҢ‘жҲҳжҖ§ең°еҪўзҡ„еҢәеҹҹиҝӣиЎҢвҖңеҹҺеёӮж»‘жқҝжј”з»ғвҖқпјҡжЎҘдёӢзҡ„ж–ңеқЎгҖҒжІҝжІіжӯҘйҒ“зҡ„иҝһз»ӯж®өгҖҒз”ҡиҮіеңЁеӨңжҷҡзҒҜе…үдёӢзҡ„иЎ—еҢәж”№йҖ ең°зӮ№гҖӮйҖҡиҝҮжҠҠеҠЁдҪңи®ҫи®ЎжҲҗеҜ№еңәең°зҡ„йҖӮеә”жҖ§жөӢиҜ•пјҢйҳҹе‘ҳ们еӯҰдјҡеҰӮдҪ•еңЁдёҚеҗҢзҺҜеўғдёӯдҝқжҢҒиҠӮеҘҸе’Ңе®үе…ЁжҖ§пјҢеҗҢж—¶дҝқжҢҒи§Ҷи§үеҶІеҮ»еҠӣгҖӮ

иҝҷз§ҚеңәжҷҜеҢ–и®ӯз»ғдҝғиҝӣдәҶи·ЁеңәжҷҜзҡ„еҚҸдҪңжЁЎејҸиҝҒ移пјҡйҳҹеҸӢд№Ӣй—ҙзҡ„дҝЎеҸ·еҸҳеҫ—жӣҙеҠ зҒөжҙ»пјҢжҚўдҪҚе’ҢжҺҘеҠӣзҡ„ж—¶й—ҙжҲҗжң¬еңЁеӨҡеҸҳеңәең°дёӯд№ҹи¶ӢдәҺзЁіе®ҡгҖӮеӨ–з•ҢзңӢеҲ°зҡ„дёҚд»…жҳҜй«ҳйҡҫеҠЁдҪңпјҢжӣҙжҳҜйҳҹдјҚеңЁдёҚеҗҢзҺҜеўғдёӯз»ҙжҢҒй«ҳж°ҙе№іеҚҸдҪңзҡ„иғҪеҠӣгҖӮ

и·Ёз•ҢеҗҲдҪңеёҰжқҘиө„жәҗдёҺи§ҶйҮҺзҡ„жү©еұ•гҖӮжқӯе·һж»‘жқҝйҳҹдёҺжң¬ең°зҡ„е“ҒзүҢгҖҒж–ҮеҢ–жңәжһ„д»ҘеҸҠж•ҷиӮІжңәжһ„е»әз«ӢдәҶеӨҡеұӮйқўзҡ„еҗҲдҪңе…ізі»гҖӮе“ҒзүҢж–№жҸҗдҫӣзҡ„еңәең°гҖҒиЈ…еӨҮгҖҒзҹӯи§Ҷйў‘еҲ¶дҪңиө„жәҗпјҢдҪҝйҳҹдјҚзҡ„и®ӯз»ғе’Ңдј ж’ӯжӣҙе…·дё“дёҡжҖ§дёҺеҸҜдј ж’ӯжҖ§пјӣй«ҳж ЎдёҺз ”з©¶жңәжһ„еҸӮдёҺеҲ°з§‘еӯҰи®ӯз»ғдёҺиЎҢдёәз ”з©¶дёӯпјҢдёәйҳҹдјҚеёҰжқҘж–°зҡ„и®ӯз»ғзҗҶи®әдёҺиҜ„дј°ж–№жі•гҖӮ

йҖҡиҝҮдёҺиүәжңҜ家гҖҒйҹід№җдәәзӯүи·Ёз•ҢеҲӣдҪңзҡ„еҗҲдҪңпјҢйҳҹдјҚзҡ„иЎЁжј”д№ҹеҸҳеҫ—жӣҙе…·ж•…дәӢжҖ§е’Ңи§Ӯдј—е…ұйёЈгҖӮиҝҷж ·зҡ„еҗҲдҪңж—ўжҸҗеҚҮдәҶжҜ”иөӣж—Ҙзҡ„иҲһеҸ°зҫҺж„ҹпјҢд№ҹжҸҗеҚҮдәҶж—Ҙеёёз»ғд№ зҡ„д№җи¶ЈдёҺжҢҒз»ӯжҖ§пјҢи®©йҳҹе‘ҳ们ж„ҝж„ҸжҠ•е…ҘжӣҙеӨҡж—¶й—ҙеҺ»ж·ұиҖ•жҠҖиғҪгҖҒд№ҹж„ҝж„Ҹе°ҶжҲҗжһңиҪ¬еҢ–дёәжӣҙе…·дј ж’ӯеҠӣзҡ„еҶ…е®№гҖӮ

жқӯе·һж»‘жқҝйҳҹиҝҳеңЁдј ж’ӯеұӮйқўиҝӣиЎҢеҲӣж–°гҖӮ他们еңЁзӨҫеӘ’гҖҒзҹӯи§Ҷйў‘дёҺзәҝдёӢжҙ»еҠЁд№Ӣй—ҙе»әз«Ӣдә’дҝғжңәеҲ¶пјҢе°Ҷж—Ҙеёёи®ӯз»ғзҡ„зһ¬й—ҙгҖҒжҜ”иөӣдёӯзҡ„е…ій”®ж—¶еҲ»гҖҒд»ҘеҸҠиғҢеҗҺзҡ„ж•…дәӢж•ҙеҗҲжҲҗиҝһиҙҜзҡ„еҸҷдәӢзәҝгҖӮйҖҡиҝҮвҖң幕еҗҺеҲ°иҲһеҸ°вҖқзҡ„еҶ…е®№зӯ–з•ҘпјҢзІүдёқдёҚд»…зңӢеҲ°еҠЁдҪңзҡ„зҫҺпјҢжӣҙзҗҶи§ЈеҲ°жҜҸдёҖдёӘжҲҗеҠҹиғҢеҗҺзҡ„еҚҸдҪңйҖ»иҫ‘дёҺи®ӯз»ғд»ҳеҮәгҖӮ

иҝҷз§ҚеҸҷдәӢзӯ–з•ҘеўһејәдәҶе…¬дј—еҜ№ж»‘жқҝж–ҮеҢ–зҡ„и®ӨеҗҢж„ҹпјҢд№ҹи®©иөһеҠ©е•ҶзңӢеҲ°дәҶй•ҝжңҹжҠ•е…Ҙзҡ„д»·еҖјвҖ”вҖ”дёҖдёӘжңүж•…дәӢгҖҒжңү科еӯҰж”ҜжҢҒгҖҒжңүзЁіе®ҡи§Ӯдј—зҫӨдҪ“зҡ„иҝҗеҠЁе“ҒзүҢеҪўиұЎжӯЈеңЁйҖҗжӯҘеҪўжҲҗгҖӮ

еҲӣж–°д№ҹеёҰжқҘе•Ҷдёҡз”ҹжҖҒзҡ„ж–°еҸҜиғҪгҖӮжқӯе·һж»‘жқҝйҳҹйҖҡиҝҮи®ҫз«ӢзӨҫеҢәдҪ“йӘҢжҙ»еҠЁгҖҒж Ўеӣӯеҹ№и®ӯиҜҫзЁӢе’ҢеҹҺеёӮиөӣдәӢзҺҜиҠӮпјҢжӢ“е®ҪдәҶ收е…ҘжқҘжәҗдёҺеҪұе“ҚеҠӣиҫ№з•ҢгҖӮзӨҫеҢәжҙ»еҠЁи®©ж°‘дј—еҸӮдёҺеәҰжҸҗеҚҮпјҢж Ўеӣӯеҹ№и®ӯеёҰжқҘжңӘжқҘжҪңеңЁзҡ„йҳҹе‘ҳе’ҢзІүдёқпјҢеҹҺеёӮиөӣдәӢеҲҷжҲҗдёәе“ҒзүҢжӣқе…үдёҺиөһеҠ©з»“жһ„дјҳеҢ–зҡ„йҮҚиҰҒиҲһеҸ°гҖӮжүҖжңүиҝҷдәӣдёҫжҺӘзҡ„е…ұеҗҢзӮ№пјҢжҳҜд»Ҙз”ЁжҲ·дҪ“йӘҢдёәж ёеҝғзҡ„дә§е“ҒеҢ–жҖқз»ҙпјҡжҠҠи®ӯз»ғгҖҒжҜ”иөӣгҖҒзӨҫеӘ’гҖҒзәҝдёӢжҙ»еҠЁзӯүзҺҜиҠӮдёІиҒ”жҲҗдёҖдёӘеҸҜжҢҒз»ӯзҡ„з”ҹжҖҒзі»з»ҹпјҢи®©вҖңеҚҸдҪңжҺ’еҗҚвҖқжҲҗдёәдјҒдёҡгҖҒеӯҰж ЎгҖҒзӨҫеҢәе…ұеҗҢ收зӣҠзҡ„з»“жһңгҖӮ

еұ•жңӣжңӘжқҘпјҢжқӯе·һж»‘жқҝйҳҹе°ҶеңЁдҝқжҢҒзҺ°жңүеҚҸдҪңдјҳеҠҝзҡ„继з»ӯд»ҘвҖңеҲӣж–°й©ұеҠЁвҖқдёәж ёеҝғй©ұеҠЁжҢҒз»ӯеҚҮзә§гҖӮ他们计еҲ’еңЁи®ӯз»ғи®ҫеӨҮгҖҒж•°жҚ®еҲҶжһҗжЁЎеһӢгҖҒд»ҘеҸҠи§Ӯдј—дә’еҠЁдә’еҠЁдҪ“йӘҢж–№йқўиҝӣиЎҢжӣҙж·ұеұӮж¬Ўзҡ„жҺўзҙўпјҢдҫӢеҰӮеј•иҝӣжӣҙй«ҳзІҫеәҰзҡ„еҠЁдҪңжҚ•жҚүгҖҒе»әз«ӢйҳҹеҶ…еҜјеёҲеҲ¶еәҰгҖҒд»ҘеҸҠејҖеҸ‘йқўеҗ‘йқ’е°‘е№ҙзҡ„еҲҶзә§иөӣдәӢдҪ“зі»гҖӮ

иҝҷдәӣдёҫжҺӘдёҚд»…е°ҶжҸҗеҚҮйҳҹдјҚеңЁеӣҪйҷ…е’ҢеӣҪеҶ…иөӣдәӢдёӯзҡ„з«һдәүеҠӣпјҢжӣҙе°ҶжҠҠжқӯе·һж»‘жқҝйҳҹжү“йҖ жҲҗдёәдёҖдёӘвҖңеҹҺеёӮеҲӣж–°е“ҒзүҢ+дҪ“иӮІж–ҮеҢ–дј ж’ӯиҖ…вҖқзҡ„еҸҢйҮҚи§’иүІгҖӮеҜ№дәҺи§Ӯдј—дёҺзІүдёқиҖҢиЁҖпјҢжңӘжқҘе°ҶжңүжӣҙеӨҡжңәдјҡзңӢеҲ°д»–们еңЁеӨҡе…ғеңәжҷҜдёӢзҡ„еҚҸдҪңеұ•зӨәпјҢдҪ“йӘҢеҲ°жӣҙдё°еҜҢзҡ„и§Ҷи§үеҶІеҮ»дёҺжғ…ж„ҹе…ұйёЈпјӣеҜ№дәҺиөһеҠ©е•ҶиҖҢиЁҖпјҢиҝҷж„Ҹе‘ізқҖдёҖдёӘзЁіе®ҡгҖҒжҲҗй•ҝдёӯзҡ„й•ҝзәҝеҗҲдҪңеҜ№иұЎпјҢд№ҹж„Ҹе‘ізқҖдёҖдёӘиғҪеӨҹжҢҒз»ӯж”ҫеӨ§е“ҒзүҢд»·еҖјзҡ„дј ж’ӯе…ҘеҸЈгҖӮ

жҖ»з»“жқҘиҜҙпјҢжқӯе·һж»‘жқҝйҳҹд№ӢжүҖд»ҘиғҪеңЁвҖңж»‘жқҝеӣўйҳҹеҚҸдҪңжҺ’еҗҚвҖқдёҠе®һзҺ°еҲӣж–°й«ҳпјҢйқ зҡ„дёҚжҳҜеӯӨз«Ӣзҡ„еӨ©иөӢжҲ–зҹӯжҡӮзҡ„зҲҶеҸ‘пјҢиҖҢжҳҜжҢҒз»ӯзҡ„ж–ҮеҢ–е»әи®ҫгҖҒзі»з»ҹзҡ„и®ӯз»ғж–№жі•гҖҒеңәжҷҜеҢ–зҡ„еҲӣж–°е®һи·өд»ҘеҸҠи·Ёз•ҢеҚҸдҪңеёҰжқҘзҡ„иө„жәҗдёҺи§ҶйҮҺжү©еұ•гҖӮиҝҷжҳҜдёҖз§Қд»ҘеҚҸдҪңдёәж ёеҝғгҖҒд»ҘеҲӣж–°дёәй©ұеҠЁзҡ„жҲҗй•ҝи·Ҝеҫ„пјҢжӯЈеңЁжҠҠжқӯе·һзҡ„ж»‘жқҝж–ҮеҢ–жҺЁеҗ‘дёҖдёӘе…Ёж–°зҡ„й«ҳеәҰгҖӮ

жңӘжқҘзҡ„ж—ҘеӯҗйҮҢпјҢ继з»ӯ关注他们зҡ„жҲҗй•ҝпјҢдҪ дјҡзңӢеҲ°жӣҙеӨҡе…ідәҺдҝЎд»»гҖҒе…ұйёЈгҖҒйҖҹеәҰдёҺзҫҺзҡ„ж•…дәӢеңЁжқӯеҹҺзҡ„иЎ—еӨҙдёҺеңәйҰҶдёӯдёҚж–ӯдёҠжј”гҖӮ